En el Perú no hace falta un golpe de Estado. Para eso somos demasiado desordenados. Aquí basta una foto borrosa, una reunión mal explicada y una indignación perfectamente coreografiada para activar el deporte nacional: la vacancia. No gobernamos, desmontamos. No reformamos, incendiamos. Y luego, como en toda buena tragedia criolla, miramos las cenizas preguntándonos quién apagó la luz.

El caso José Jerí no inaugura nada. Solo confirma que seguimos atrapados en el mismo bucle: escándalo, moralina, vacancia, caos… repetir.

Hay indicios. Hay reuniones fuera de agenda. Hay versiones que cambian más rápido que el discurso de un congresista en campaña. Hay empresarios chinos con historiales judiciales que no pasarían ni el control de ingreso a una pollería de barrio, pero sí a Palacio. Todo eso es cierto. Todo eso es grave. Y todo eso merece investigación seria, no histeria con megáfono.

Pero hay una verdad adicional —menos rentable en redes, más incómoda para la galería moral—: otra vacancia exprés puede ser exactamente lo que ciertos sectores están esperando para volver al poder.

Jerí no es el centro del problema. Es la palanca.

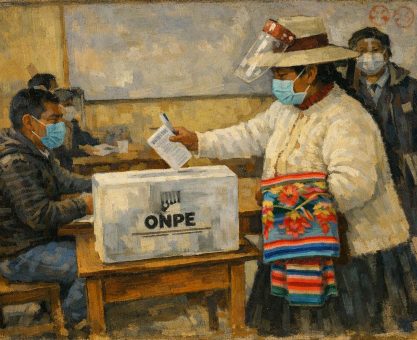

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, hasta 38 ciudadanos chinos ingresaron a Palacio de Gobierno. Dos nombres concentran la atención: Zhihua “Johnny” Yang, con investigaciones fiscales por falsedad ideológica y contaminación ambiental dolosa; y Ji Wu Xiaodong, con arresto domiciliario por delitos ambientales y presuntos sobornos regionales. No son rumores de pasillo ni fake news. Son datos oficiales. Fríos. Punzocortantes.

La pregunta no es si eso está mal. Lo está.

La pregunta es si el reflejo automático —vacar primero, pensar después— nos ha servido alguna vez.

Spoiler: no. Cada “sacrificio institucional” nos prometía purificación y al final seguimos bailando sobre la misma descomposición.

Pero insistimos. Porque en el Perú la memoria política dura lo que dura un hashtag.

Hoy el guion se repite con disciplina militar. Las mociones avanzan. Ahí tenemos a Alianza para el Progreso —ese partido con vocación de veleta—, que empieza a tomar distancia, no por súbita iluminación republicana, sino porque en un Congreso lleno de aspirantes a reelección nadie quiere morir abrazado a un presidente impopular. La convicción ideológica es un lujo que aquí no se usa.

Y mientras tanto, la izquierda afila el cuchillo con sonrisa de terapeuta social. Convoca marchas con la mal llamada Generación Z. Habla de “régimen corrupto”. Vuelve a vender la fantasía adolescente de que hay que patear el tablero para “refundar” el país. La misma cantaleta de siempre: destruir primero, preguntar después.

La experiencia demuestra que cuando el Perú se lanza a lo que llamo “vocación de activar vértigos”, lo único que logra es reciclar a los peores.

Aquí está el punto que nadie quiere decir en voz alta porque no suma likes: sí, Jerí debe responder por los indicios; no, eso no implica que la única salida responsable sea la vacancia inmediata. Porque vacar sin resolver el fondo es regalarle a los antisistema la narrativa perfecta: que la democracia es inútil, que el Estado es una farsa y que el caos es la única forma de justicia.

El problema estructural no es solo quién entra a Palacio, sino que el sistema político peruano solo sabe reaccionar derribando presidentes, no construyendo instituciones. No investigando mejor. No cerrando accesos. No profesionalizando el Estado. Derribando. Como niños furiosos con un castillo de arena.

Y así, mientras debatimos si Jerí cae o resiste, el patrón se consolida: presidentes débiles, congresos oportunistas, fiscalización convertida en arma política y una ciudadanía empujada, otra vez, a elegir entre el hartazgo y la demolición total.

Con las elecciones de abril de 2026 a la vuelta de la esquina, el riesgo es evidente. Otra vacancia no cerraría la crisis. La convertiría en campaña permanente, en épica para los extremos y en prueba irrefutable de que el centro político sigue sin aprender absolutamente nada.

El Perú no necesita presidentes intocables. Pero tampoco puede seguir confundiendo cirugía con decapitación.

Si el sistema vuelve a caer —y nadie sensato descarta ese escenario—, el país no puede permitirse otra transición timorata, culposa y funcional a los ectoplasmas chavistas, de esas que gobiernan pidiendo permiso y creen que no decidir es una forma de virtud. El Perú no necesita un monaguillo institucional ni un árbitro moral sin autoridad real.

Necesita —llegado el caso— a alguien que entienda el Estado como estructura, no como performance; el poder como responsabilidad, no como disculpa; y el orden democrático como algo que se ejerce, no que se declama. Alguien con experiencia, sentido institucional, noción clara de seguridad y la convicción de que gobernar implica decidir.

Así que, ojalá no esten jugando a los virtuosos por cinco minutos para luego despertar con las plazas bajo fuego.