«Te amaron y te perdieron, y algunos dirán que no es nada, que deberías sentirte feliz, que así debe ser, y yo dije “no” y me disparé.», The Smiths – Unhappy Birthday.

Hoy es mi cumpleaños. Y salvo algunas borracheras intensas, de esas que funcionan como sacramentos profanos, en casas prestadas, bares de Miraflores o Barranco, o terrazas con piscina ajena, no celebro uno con alegría desde los trece. A esa edad aprendí, sin estridencia ni melodrama, que mi vida había encallado en una playa de desamores, ostracismo y fracasos académicos. No como tragedia singular, sino como paisaje estable, como horizonte fijo.

El espíritu de los 2000 fue optimista hasta la obscenidad, heredero tardío del futurismo noventero y del catecismo secular del fin de la historia. Los millennials nacimos en una posguerra de Oakleys y Y2K, en un mundo que había decidido convencerse de que el mal era un residuo arqueológico. La captura de Abimael fue nuestra caída del Muro de Berlín. El terror quedó embalsamado en los noticieros de archivo, la violencia pasó a ser material educativo, el futuro se volvió una obligación, no una conquista.

Tal vez en Somalia los niños comían hormigas. Tal vez en el altiplano el frío seguía resquebrajando huesos. Pero ya no había una horda de lunáticos maoístas descuartizando campesinos ni detonando volkswagens en nombre de una abstracción homicida. ¿No era eso el fin de la historia? Crecimos recorriendo los pasillos de Blockbuster como quien transita un templo, pasando full days en el Daytona Park, comiendo hot-dogs en el bowling de Larcomar, explorando con curiosidad arqueológica lo que quedaba de El Rancho, vestigio de un país que aún creía en el ocio compartido. Si algo parecía indiscutible era que los campesinos se hacían menos pobres con cada día que pasaba, y nosotros también.

Hasta que dejó de ser así.

Las Belle Époque tienen un rasgo común que sus apologistas suelen callar. No ennoblecen, ablandan. Producen sujetos con tanto tiempo para pensarse que incluso respirar deja de ser un reflejo involuntario y empieza a sentirse como una opresión difusa, casi ideológica. Crecimos rodeados de relatos emancipadores, de luchas ajenas, de épicas heredadas, y terminamos sintiendo la obligación de emanciparnos de nuestra propia utopía, aquella que sin ser perfecta cumplía su función.

Los adultos produjeron juguetes, videojuegos y caricaturas como quien administra morfina social. Nosotros los consumimos con devoción litúrgica. Pasaron los años y esos mismos adultos aprendieron a capitalizar el narcisismo que habían cultivado en nuestro sistema límbico. Nosotros, convencidos de estar rompiendo cadenas invisibles, empezamos a demoler los pocos andamios que sostenían la realidad.

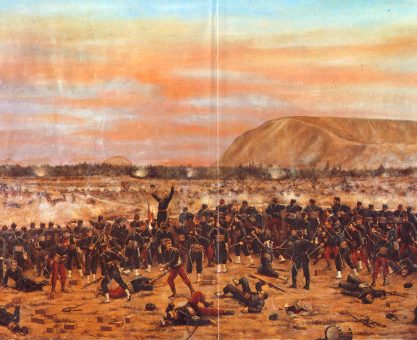

Las generaciones anteriores heredaron un orden impuesto por hombres que habían visto hasta dónde podía llegar la barbarie cuando se organiza con método y acero industrial. Desde 1945, Occidente tuvo setenta años para recomponerse y descomponerse, para bailar el twist, escribir el boom latinoamericano, cantar Imagine, aspirar cocaína y ensayar democracias globales. Tal vez el hombre más miserable de ese largo interludio fue Julio Ramón Ribeyro, pero ni siquiera él dejó de escribir con el futuro al fondo, aunque fuese como promesa aplazada.

Hasta que nos tocó a nosotros.

La adultez millennial es el más canalla de los ritos de paso, un purgatorio sin teología. Somos el umbral entre el mundo que fue y el mundo que es, pero nadie nos enseñó a cruzarlo. Si para los punks británicos la Inglaterra de Thatcher significaba no tener futuro, me pregunto qué habrían dicho buscando trabajo en la Lima de los años veinte, persiguiendo una vivienda, tanteando la posibilidad de una pareja estable.

Todo ahora es transitorio, reversible, descartable. Los empleos van y vienen como estaciones mal sincronizadas. ¿Quieres un contrato? Regresa con diez posgrados antes de los veinticinco. ¿Una hipoteca? Buena suerte. ¿Una novia? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ¿Hijos? Cadenas simbólicas de un pasado vergonzante. Lo intentaste a los quince, a los veinte, a los veinticinco, a los treinta. Y con cada año la vida se vuelve menos interesante a la par que dramática.

Y tú te haces más viejo.

Y la muerte deja de ser el mito de los desgraciados.

El orden geopolítico puede parecer tan inestable como en 1914. Las instituciones pesan lo mismo que la Liga de las Naciones. Se habla de élites, de ingeniería social, de podredumbre moral en las alturas. Pero nada de eso devuelve espesor a la experiencia cotidiana. El mundo puede estar al borde del colapso y aun así la vida sigue siendo insulsa, administrada, funcional.

Hoy es mi cumpleaños y no tengo un centavo para celebrarlo porque aposté mi incipiente fortuna en uno de los tantos prospectos de humano que produce nuestra época. Un acto de compasión cristiana que degeneró en penitencia. Hoy es mi cumpleaños y lo pasaré solo en esta habitación que funciona como dormitorio, pero llamo oficina, porque tiene más pantallas que recuerdos amables. Y porque tengo que trabajar. Y porque quiero trabajar.

Porque cuando el sentido se retira, solo queda la forma.

Y si no trabajo, a mi existencia solo le queda desintegrarse.

Hoy es mi cumpleaños y no veré a nadie, pero guardo la esperanza de hallar el futuro arrebatado envuelto en papel de regalo.