Hay decadencias que no necesitan invasores porque han aprendido a abrir la puerta con una sonrisa cansada. La occidental no se anuncia con estandartes enemigos ni con ciudades en llamas, sino con una música omnipresente, un lenguaje empobrecido y una moral licuada que se desliza por las pantallas como un jarabe dulce. Una civilización que ya no cree en sí misma, que se avergüenza de su pasado y trivializa sus fundamentos, no cae derrotada. Se entrega por agotamiento, con la cortesía melancólica de quien ya no espera nada.

Durante décadas, Occidente confundió la lucidez con el escarnio y la crítica con la autonegación. Revisar errores se volvió un deporte de flagelación permanente, y la autolimitación moral degeneró en parálisis. El feminismo tardío fue pieza central de este clima, no como corrección de injusticias reales, sino como proyecto totalizante que disolvió la noción de autoridad y convirtió el límite en sospecha. Al sentimentalizar la política y convertir el poder en terapia, contribuyó a una cultura incapaz de producir hombres dispuestos a mandar, proteger o imponer orden sin pedir disculpas. La feminización del espacio público no trajo armonía, trajo un vacío que nadie supo nombrar.

Ese vaciamiento no se quedó en los parlamentos ni en las aulas. Descendió, con eficacia pedagógica, a la cultura popular. La música, el entretenimiento y las redes sociales no reflejan la sociedad, la educan a diario. El género urbano, el hip hop degradado y el reggaetón funcionan como catecismos del instinto. Letras que celebran el dinero rápido, la sexualidad sin forma, la ostentación grosera y el desprecio por la disciplina van moldeando una antropología baja presentada como autenticidad. No hay elevación, hay exhibición. No hay aspiración, hay ruido.

Las redes sociales completan la obra con su liturgia de vanidad. La intimidad se convierte en vitrina, el cuerpo en moneda simbólica, la validación ajena en criterio moral. La hipersexualización femenina ya no es solo imposición, es estrategia asumida y celebrada. La hipergamia, despojada de toda vergüenza, se rebautiza como empoderamiento. Elegir al hombre por estatus, visibilidad o capacidad de consumo se presenta como lucidez. El vínculo se reduce a transacción. El hombre es evaluado, descartado, reemplazado. Y esa lógica repetida hasta el cansancio convierte la desconfianza en norma y la lealtad en rareza.

Mientras tanto, la baja cultura se institucionaliza. El lenguaje se empobrece hasta volverse gruñido, la grosería se confunde con franqueza y el lumpen deja de ser margen para convertirse en ideal aspiracional. El delincuente estetizado, el vividor sin oficio, la mujer convertida en mercancía orgullosa de su precio y el hombre reducido a proveedor episódico o a bufón culpable componen el imaginario dominante. No es rebelión contra un orden injusto. Es la demolición de cualquier idea de orden.

La política, lejos de corregir, acompaña. El voto femenino, blindado como dogma incuestionable, consolida una deriva que privilegia la protección inmediata, el asistencialismo expansivo y la penalización simbólica de la autoridad. No por incapacidad intelectual, sino por la traslación de una lógica emocional al plano institucional. El Estado adopta un gesto maternal sin contrapeso paterno. Protege, pero no forma. Ampara, pero no orienta. Y una sociedad sin orientación acaba pidiendo tutela.

Ese vacío no permanece vacío. La historia no tolera zonas blandas. Allí donde una civilización abdica de la fuerza, otras avanzan sin necesidad de conquista. No llegan a negociar sensibilidades ni a pedir permiso. Llegan con certezas, disciplina interna y una idea clara de deber. Mientras Occidente duda y se corrige, ellos actúan y se reproducen. Mientras aquí todo se problematiza, allá el orden se impone.

El islam tradicional, con todas sus asperezas, no comparte la culpa ni la vergüenza occidentales. Conserva una antropología dura, una noción inequívoca de autoridad masculina, comunidad y trascendencia. Puede incomodar, pero no está agotado. No se disculpa por existir. Frente a sociedades que discuten identidades efímeras, ofrece pertenencia. Frente a hombres desfondados, produce hombres funcionales a un orden que no se negocia.

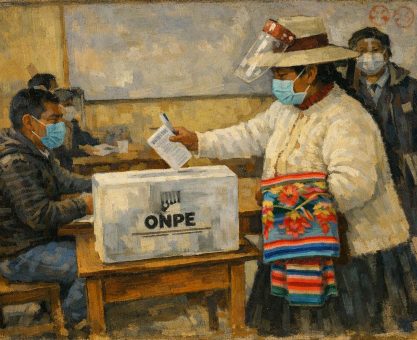

Algo semejante ocurre con culturas andinas reales, no las caricaturas folclóricas de museo. Comunidades donde persisten roles definidos, autoridad concreta y transmisión intergeneracional. No aspiran a la modernidad líquida y por eso resisten. Mientras Occidente atomiza, estas culturas permanecen.

El mundo oriental, con sus contradicciones, tampoco abrazó el suicidio moral occidental. China, Corea, Japón conservan una ética del deber, del trabajo y de la jerarquía que aquí se tilda de opresiva, pero que resulta eficaz. No feminizan el poder ni convierten la política en diván. No elevan la fragilidad a virtud. Por eso avanzan sin pedir absolución.

La llegada de hombres fuertes de otras culturas no es metáfora alarmista. Es experiencia cotidiana. No llegan como hojas sueltas, sino como portadores de cosmovisiones intactas. Frente al hombre occidental erosionado por la culpa y la ironía, ofrecen contraste. Frente a la mujer occidental empoderada y ansiosa, ofrecen estructura. El choque no es biológico ni racial. Es civilizatorio.

Occidente respondió con más concesión. En nombre de la tolerancia renunció a exigir asimilación. En nombre de la diversidad aceptó valores incompatibles.

El colapso no será épico. Será una sustitución lenta, administrada entre playlists, pantallas y consignas de autoafirmación. Y cuando alguien se pregunte cómo ocurrió, no hallará la respuesta en una invasión, sino en una renuncia. Una civilización que elevó la baja cultura a norma, feminizó su autoridad y celebró su propia disolución no podía esperar otro desenlace.